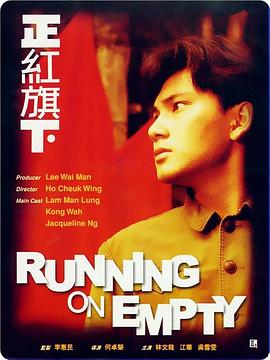

从茶馆到旗营:《正红旗下》与老舍的北京叙事谱系

在北京城纵横交错的胡同深处,在茶馆氤氲的茶香与旗营斑驳的朱墙之间,老舍用他蘸满京味儿的笔,勾勒出一幅跨越半个多世纪的北京叙事长卷。从《茶馆》里三教九流的悲欢离合,到《正红旗下》对旗人命运与文化的深沉回望,老舍不仅记录了北京城的物理变迁,更构建了一个层次丰富、血脉相连的叙事谱系。这一谱系,以空间为经纬,以人物为魂魄,最终在《正红旗下》这部未竟的绝唱中,抵达了对北京文化精神内核与历史命运最为深刻的凝望。

老舍的北京叙事,始于市井,成于茶馆。《茶馆》中的裕泰茶馆,是一个高度浓缩的微观北京。它不仅是地理空间,更是社会空间的绝妙象征。在这里,掌柜王利发、旗人常四爷、实业家秦仲义等人物穿梭往来,从清末到抗战胜利后的半个世纪风云变幻,被压缩在茶馆的方寸舞台与茶客的闲谈碎语中。老舍通过这个“小社会”,展现了帝制崩塌、民国乱局、外敌入侵下普通北京人的挣扎与坚守。茶馆的喧嚷与茶香的浮动,承载的是北京市民阶层的生活哲学与历史韧性。这种以特定市民空间为核心,辐射社会百态的叙事模式,成为老舍北京书写的经典范式。

然而,老舍的笔触并未止步于泛泛的市井。随着创作的深入,尤其是晚年回首来路时,他的目光必然地、也是宿命般地投向了自身血脉所系的旗人群体及其生存空间——旗营。《正红旗下》的创作,标志着老舍北京叙事的一次重要转向与深化:从对外部社会变迁的广角描绘,转向对内部文化肌理的精细解剖;从对市民命运的普遍关怀,深入到对特定族群(旗人)在历史剧变中文化认同与生存困境的切身审视。

旗营,作为清代八旗制度在京城的空间体现,是一个相对封闭而又自成体系的世界。它不仅是居住地,更是政治身份、经济特权与文化习俗的物质载体。《正红旗下》通过“我”——一个降生在清末腊月里的旗人婴儿——的视角,以及围绕这个家庭展开的亲戚邻里网络,生动再现了晚清旗营的生活图景。这里有赊欠成风却又讲究“规矩”的日常生活,有“熟透了的”旗人文化那份从容与腐朽的交织,也有在“残灯末庙”的末世感中,不同旗人对命运的不同应对。老舍以细腻甚至温情的笔调,描绘了姑母、大姐婆婆、福海二哥等人物,既写出了他们所受制度的寄生性与文化的僵化,也写出了其中个体的善良、无奈与尊严。旗营叙事,因此超越了简单的怀旧或批判,成为对一种复杂文化形态及其在现代性冲击下解体过程的深刻记录。

《正红旗下》与《茶馆》等前期作品,共同编织起老舍北京叙事的完整谱系。这个谱系在空间上,完成了从公共空间(茶馆、街道)向半公共、半私密空间(旗营、四合院)的延伸,最终深入家庭内部与个人心灵。在人物谱系上,则从三教九流的庞杂群像,聚焦到旗人这一特定群体,并通过对这个群体内部不同阶层、不同选择人物的刻画(如正直的福海、落魄的博胜之、挣扎求存的“我”的父亲),展现了历史洪流中个体命运的多样性与悲剧性。在历史维度上,《茶馆》纵览数十年,展现变迁的结果;《正红旗下》则选取清末这一具体节点,深入剖析变迁的根源与起始状态,两者构成了历史叙事的因果链条。

尤为重要的是,《正红旗下》的旗营叙事,承载了老舍对北京文化精神内核的最终探寻。旗人文化,经过近三百年的沉淀,其生活方式、礼仪规矩、审美趣味(如戏曲、书画、玩虫养鸟),已深深浸入北京的城市肌理,构成了所谓“京味儿”的重要源流。老舍在描绘旗营生活时,既批判其脱离生产、空讲排场的弊病,也惋惜其精致文化、礼节传统在时代剧变中的失落。这种复杂情感,源于老舍自身作为旗人后裔的文化身份与现代知识分子的理性自觉之间的张力。通过《正红旗下》,他不仅为家族、为族群作传,更试图厘清北京文化中那些优雅与腐朽并存、从容与没落交织的复杂特质的历史渊源。

遗憾的是,《正红旗下》因历史原因未能终稿,但它所开启的叙事方向与达到的思想深度,已使其成为老舍北京叙事谱系中至为关键的一环。它如同一个深邃的回望,将《茶馆》等作品中那些关于北京命运的问号,拉长、追溯至其历史与文化的根系之中。从茶馆的喧哗到旗营的叹息,老舍完成了一次从社会史到文化精神史的叙事跋涉。在这个谱系里,北京不再仅仅是故事发生的背景,它本身就是主角——一个在传统与现代、坚守与变革、尊严与屈辱中不断挣扎、重塑的灵魂。老舍的笔,因此成为这座古城最为忠实的史官与最深情的歌者。

1.《从茶馆到旗营:正红旗下与老舍的北京叙事谱系》旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。

2.《从茶馆到旗营:正红旗下与老舍的北京叙事谱系》中推荐相关影视观看网站未验证是否正常,请有问题请联系站长更新播放源网站。跳转第三方网站播放时请注意保护个人隐私,防止虚假广告。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址:https://www.chinaarg.cn/article/ea76151ffc40.html